落語、と言われた時、どんなイメージを抱かれるだろうか。日本の伝統芸、おじいさんおばあさんの娯楽、笑点……。そもそも落語についてあまりよく知らない、という方は多いのではないか。正直にいうと私もそのひとりである。

そんな落語初心者の方こそぜひ読んでいただきたい作品がある。

心中、と聞くとドキッとするかもしれないが、怖い話ではない。本作は、落語と人を愛した噺家(落語家)の師弟とその周りのひとびとによって紡がれる、あたたかい人間ドラマだ。

刑務所帰りのチンピラが、トップクラスの噺家に弟子入り

舞台は1975年ごろの東京。刑務所から出たばかりのチンピラ・与太郎が、昭和最後の落語の名人・有楽亭八雲に弟子入りをお願いするところから物語は始まる。

与太郎いわく、刑務所の慰問会にて八雲が披露した「死神」(古典落語の演目の一つ)に、いたく感動したのだという。

出所したての与太郎には居場所がない、ということに気づいた八雲は、彼の面倒をみることにしたのだった。

それから与太郎は有楽亭に住み込むことになる。しかし、八雲はなかなか彼を弟子にしようとしない。

実は八雲は、弟子をとらない噺家として有名だった。

彼は、自分の磨き上げた芸を誰にも残さず死にたい……つまり落語と心中したいと考えていたのだ。

八雲から落語の指導を受けられない与太郎は、ひとりでこっそり落語を勉強するようになる。それを見かねたのか、八雲の義娘であり元天才噺家・有楽亭助六の娘である小夏は、与太郎に落語を教えはじめる。

ある日、しびれを切らした与太郎は、小夏とともに、改めて八雲に弟子入りを頼んだ。

すると八雲は、小夏が助六の落語を研究していたことを知って、怒りをあらわにする。

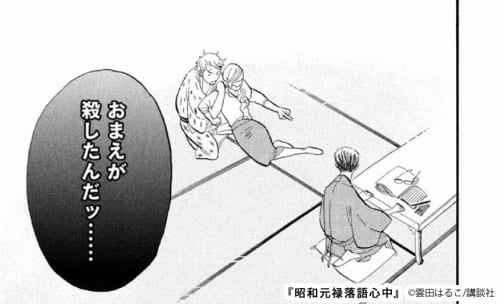

反撃とばかりに小夏が返した言葉に、与太郎は驚いた。

なんと、小夏の父である有楽亭助六は、八雲に殺されたのだという。

八雲の戦友であった、有楽亭助六の死

「八雲が助六を殺した」。そのことばの意味が明かされないまま、与太郎は八雲の小間使いを続ける。

なんとか与太郎の弟子入りが決まった日の晩、八雲は、与太郎と小夏に昔話を聞かせた。それは、八雲が助六と過ごした日々のことだった。

助六と同じ日に有楽亭へ入門したときのこと、八雲と助六が前座をつとめていたときのこと、2人で落語業界を盛り上げていこうと誓ったこと、そして、助六が死んだ日のこと。

「落語と心中したい」という八雲のことばの裏付けになった、悲しい過去が明かされる……。

落語と人を愛した八雲

八雲の第一印象は「カタブツ」である。

八雲は高座に上がると、とても表情豊かだ。艶っぽい女、チャラくてばかな男、おっかない幽霊……噺に登場する老若男女を魅力的に演じる。長年の経験ゆえの名人芸だ。

だが、高座を降りたプライベートモードの八雲は、別人だ。八雲のファンだという落語評論家や弟子入りをお願いする若者にさえ、まったく愛想よく振舞わない。

そんな八雲だったが、与太郎の成長とともに、少しずつ本心があらわれるようになる。

八雲が孤独を貫こうとしたのは、助六とともに支え続けた落語を汚したくなかったからだった。助六をありとあらゆる荒波から救ってやれなかった後悔や、助六が己に与えてくれた落語を愛していたからこそ、ひとりの道を選んだのだった。

また、彼は作中でひとつ、大きな嘘をついている。それは、自分を犠牲にしてでも、とある人を守りつづけるためについていた優しい嘘だった。

ドライに振るまっていた八雲だったが、本当に人間に無関心な人だったなら、小夏や与太郎の面倒を見ようとは考えないだろう。

最終巻で八雲が見せる朗らかな表情は、「この作品を最後まで読んで本当によかった」と思えるほどの感動があった。

落語はすべての人に寄りそうもの

『漫才でも何でも、とにかくスピードが求められとる。そんな中、誰が悠長に落語なんか聞いてくれんねん。テレビではもう落語は保たへん。30分一本の落語で何べんか笑うより、10組の漫才を見て百ぺん笑てたいねん。今のお客さんは』

『落語は共感を得るための芸です。笑わせるだけのものじゃない。共感は時代では変わらない。だから大丈夫』

これは、テレビ業界に勤める男と、与太郎のやりとりだ。

実は与太郎のこのセリフは、八雲の受け売りである。落語はただの娯楽ではなく、時代と人に寄りそうものなのだ。

「落語はおじいさんおばあさんの娯楽」という考えはもう古い。落語は全ての人に開かれた芸である。

『昭和元禄落語心中』が、あなたが落語への関心をもつきっかけになることを願う。