昔から「数学」が嫌いだ。

いくら友達から「あの先生、教え方がめちゃくちゃ上手だから絶対大丈夫だよ!」と言われようが、根本的に数字と向き合うことが苦手なのだから仕方ない。

スーパーのセール品の値引率やクレジットカードのポイントの還元率、などなど。

日常生活を送る上で最低限必要な加減乗除さえできていれば、数学なんてできなくたって生きていけるのだから。そんな根っからの数学嫌いの私がふと表紙に惹かれて手にとった『はじめアルゴリズム』は、数学の観念を根本から覆す漫画だったのだ。

数学者と数学少年の出会い

©Kazuto Mihara/講談社

『はじめアルゴリズム』は、天才数学者と天才少年の出会いと成長を描いている。

内田豊は、かつて業界でその名を知らない者はいないほどの名数学者だった。しかし難問の解決に長い年月をかける粘りが必要となる数学は「若者の学問」。探究心はありつつも身体的精神的に衰えを感じた内田は、自身のやりきれない思いに卑屈になっていた。

ある日内田が出身地の米作島(よねさくじま)の廃校で出会ったのは、天才数学少年の関口はじめ。

小学校5年生のはじめはひとりごとをつぶやきながら独自の計算式を読み解いていた。

校舎の壁や地面に書き記された計算式は、粗さこそあったものの天才数学者内田を唸らせるだけの説得力と独創性を持っていたのだ。

はじめの類まれなる数学センスに触れ、内田はかつて数学に命を燃やしていた自身の若い頃を思い出し

数多くの数学者を輩出した京都で、内田によるはじめの能力を伸ばす日々を送ることに。

日常に溶け込む数学の楽しさ

本作を読み進めると、ストーリーのおもしろさはもちろん、数学に対しての観念ががらっと変わることに気づく。

どのページを開いても数にまつわる表現が登場するが、数学嫌いの私でさえまったく嫌な感じがしないのだ。

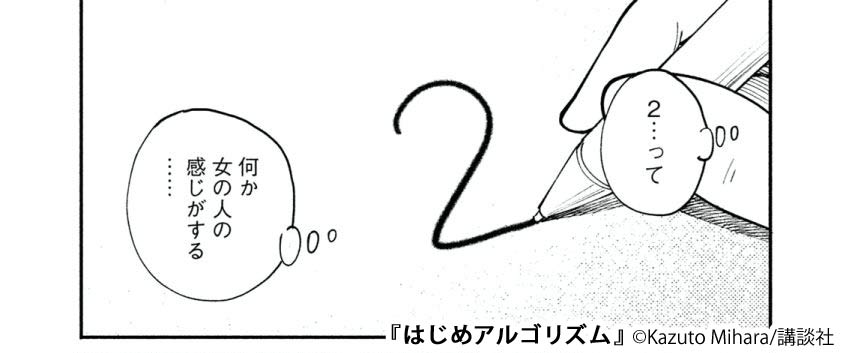

例えば、はじめの数字との向き合い方が独特で可愛い。2が女性っぽいという感覚もなんだかわかる。

適当な数字を並び替えて、最大と最小の数をつくり引き算をし続けることで求められるカプレカ数を車のナンバーから導き出したり、

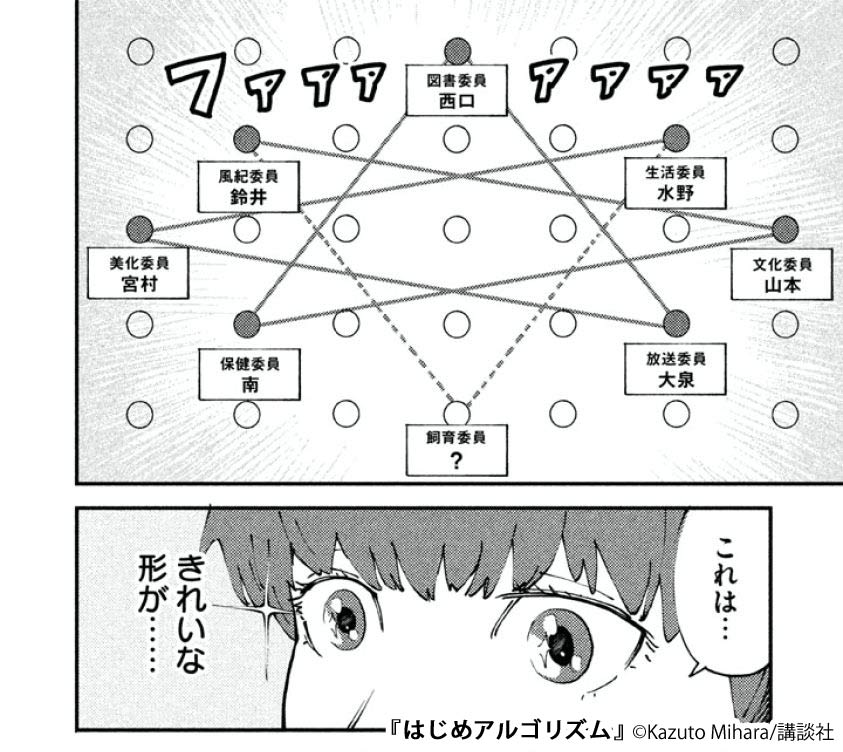

教室の席順できれいな図形をつくるために委員を選出したりと、数学との向き合い方がとても柔らかく優しいのだ。

作中で内田は数学に重要なものは「情緒」だと説いている。

“美しいものを美しいと感じるこころの目

情緒とは「世界」と「自分」の間に通された道のようなものだ

情緒を通して「問い」が開く”(1巻 66p 4-5コマから引用)

論理的な思考ももちろん大切だが、豊かな環境が数学に必要な情緒を育むのだ。

数学の印象がガラッと変わる『はじめアルゴリズム』。

「岡目八目」

人の碁をわきから見ていると,打っている人より八目先まで手が読めることがあるように、第三者は当事者よりも情勢が客観的によく判断できるという故事成語である。

勉強をしてテストで点を取ることが使命だった学生時代、教科書を通してしか見ていなかった数学の世界も、漫画を通して客観的に、違った角度からのぞいてみると、いままで見向きもしなかったようなところに魅力的な発見ができるのかもしれない。

机上で数字と向き合い、数学に苦手意識を持っている人にぜひ読んでいただきたい1冊だ。

『はじめアルゴリズム/三原和人 講談社』