浮世絵師・葛飾北斎には、同じく絵師の娘がいた。画号を「応為」、名を「お栄」という。

世界的に有名な父親に比べると知名度は低かったものの、近年になって、実は北斎にも匹敵する才能の持ち主だったと評価され始めている。

何より、「葛飾北斎を父に持つ女浮世絵師」という、まるで作り話のような設定。彼女を主人公にした小説『眩』(新潮社)が『眩(くらら)~北斎の娘~』として実写ドラマ化されたり、スマートフォン向けRPG『Fate/Grand Order』にも北斎とセットで登場したりと、エンタメ業界においてもお栄の活躍は目覚ましい。

今回紹介する『北斎のむすめ。』も、そうした流れを汲む作品のひとつ。タイトル通り、お栄の青春時代を描いた歴史漫画だ。

江戸に咲く一輪の花

ときは江戸時代末期、ところはお江戸。

庶民の間では、手ごろな値段で買える浮世絵が人気を博していたが、浮世絵を描くのは基本的に男性だけだった。

そんな中、男衆に混じって筆を執るひとりの女性がいた。「北斎のむすめ」こと、お栄その人である。

言葉も態度も乱暴で、髪を結わず、料理も掃除もしない。「女らしくしろ」という周囲の声はすべて無視して、ただ好きな絵だけを描き続ける。画才はもちろん、性格や、浮世絵にかける情熱も、父親から受け継いでいるのだろう。

特筆すべきは、お栄のこうしたキャラクター像が、決して漫画向けに誇張されているわけではないところだ。実際のお栄も男勝りのがさつな性格で、それが災いして夫に離縁されてしまったという。

本作のお栄は17歳と、『眩』など他作品の設定よりも若い。作中のエピソードの大半はフィクションだが、実在した少女時代のお栄も、こんな風に江戸の街を駆け回っていたのかもしれないと思ってしまう。

お栄を取り巻く人々

自由奔放なお栄の周りには、自然と個性的な面々が集まってくる。

後に『東海道五十三次』を描く歌川広重に、無類の猫好きと知られる歌川国芳、春画を得意とする渓斎英泉。お栄にとって、彼らはよき絵師仲間であり、同時に最大のライバルでもある。

周囲の批判など気にしないお栄だが、広重たちに「あの北斎の娘だし」と言われたときはかなり落ち込んでいた。女扱いされたからではない。同志だと思っていた彼らに、自分は「絵師」と認めてもらえなかったことが悔しかったのだ。

そして、吉原の遊女たち。版元(今で言う出版社の編集者)に絵が古臭いと指摘されたお栄は、流行の最先端を知るために男装して吉原に潜入し、そこで知り合いになった。

「女」を捨てて男社会の浮世絵界で生きていく道を選んだお栄と、「女」であることを前面に押し出す遊女たち。一見すると正反対の両者だが、いずれも芯の通った気高い女性として描かれている。

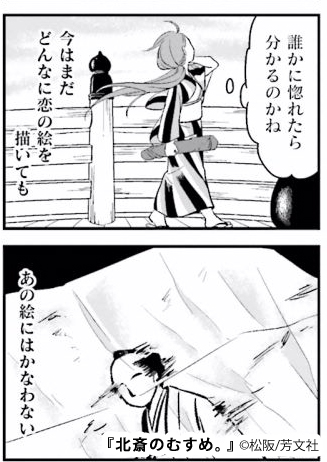

恋する女性の気持ちが理解できないため、お栄は色気のある美人画を描けずスランプに陥っていた。恋の機微を知り尽くす遊女たちとの関わりが、彼女の創作活動にも大きな影響を与えることになる。

あの名画は、こんなふうに生まれたのかも

初めのころは才気走った言動が目立ったお栄も、多くの人との出会いを通じて一人前の絵師に成長していく。

ひと回り成長するとき、お栄は必ず1枚の絵を描く。それらはいずれも、葛飾応為の作品として現存するものだ。

『夜桜美人図』は、吉原で出会った花魁・高尾をモデルに。

『蚊帳美人図』は、広重や国芳に、「北斎の娘」ではなくひとりの絵師だと認めてもらうために。

『吉原格子先之図』では、浮世絵には基本的に存在しない「影」の表現が大胆に使われている。お栄が、「光と影の魔術師」と呼ばれる西洋画家・レンブラントに例えられる(出典:小説『眩』著者インタビュー)のも頷ける。

光と影は表裏一体。華やかに見える吉原の世界にも、遊女は外に出るのを許されないなど、常に闇がつきまとう。

作中のある事件をきっかけに、お栄は吉原の闇の深さを知る。『吉原格子先之図』は、そんな場所でもまぶしく輝き続ける遊女たちの力強さを後世に残すために描かれた作品だ。

もちろん、本作中に出てくる上記の絵の制作経緯に関するエピソードはすべて創作だが、彼女のことを記した資料は少なく、絶対に嘘とも言い切れない。お栄自体が、分からない部分が多いからこそ想像の余地があってより魅力的に映る、「光と影の浮世絵師」なのではないだろうか。

『北斎のむすめ。』を読んだ暁には、ぜひお栄という人物そのものについても調べてみてほしい。そして、最近になってようやく言われるようになった「好きなことで生きていく」精神を、200年も前に実践した女性がいたことに思いを馳せてほしい。