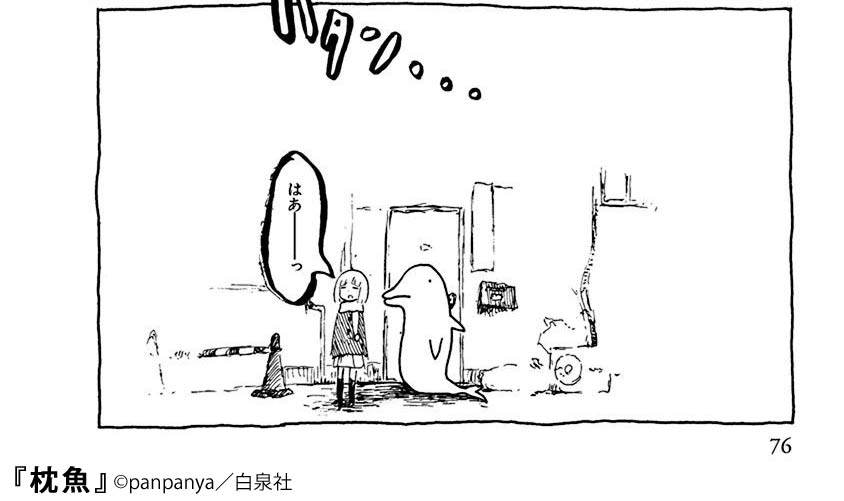

夢日記、日常もの、SF……。panpanya先生の作品を一言で説明するのは、難しい。

作風でいうと、ボールペンで繊密に描かれる日常風景と、その中で営まれるシュールな生活が最大の特徴である。

しかし、「ペン画がカッコいい!」くらいにしか思っていなかったpanpanya先生作品の印象が、とあるインタビュー記事での「細かく描かないと“もたない”と思うところは、細かく描いています。逆に緻密に描く必要がないと思う箇所、描かずとも“もつ”場面に関しては、必要以上に描かないようにしています」との思いを読んで以降、ガラリと変わった。

確かに、作品を読んでいると、画面いっぱいに風景の描きこまれたコマがあったり、主人公しか描かれていないシンプルなコマがあったりする。

この描写の差は、なんなのだろうか。

視線と心境による、ペン描写の使い分け

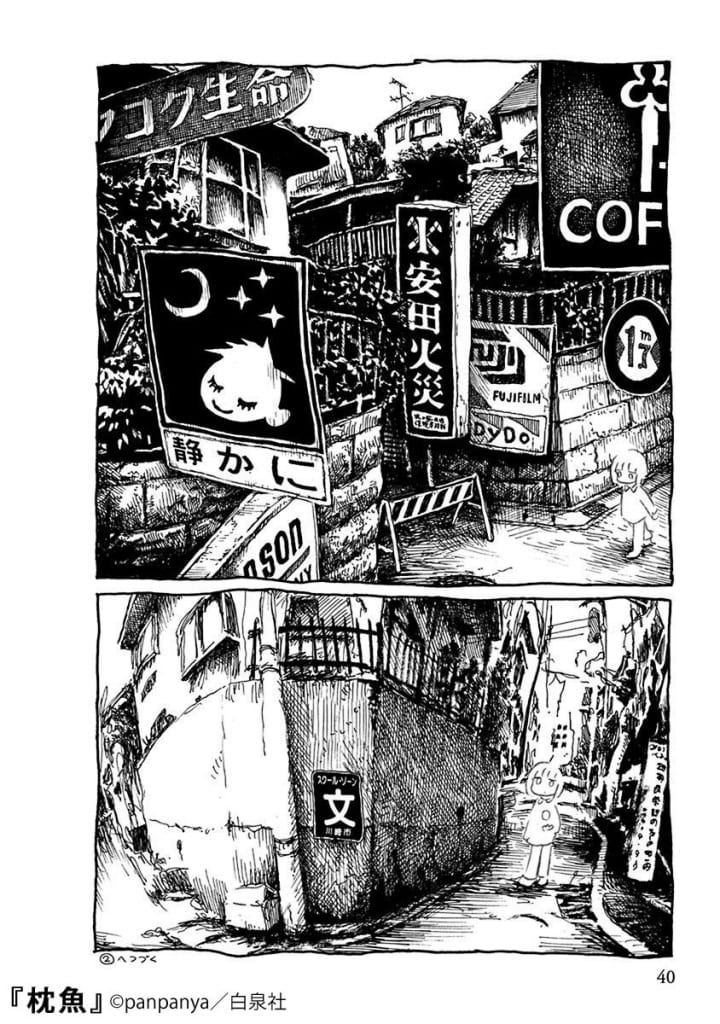

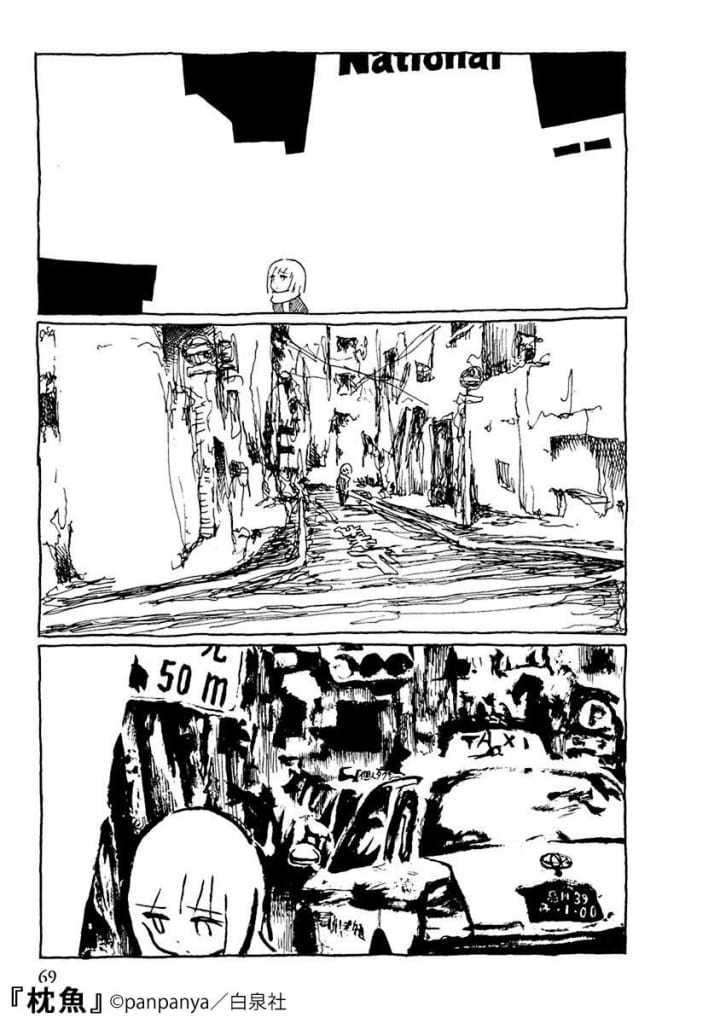

注意深く読んでいくと、絵の描写は、主人公の「視線」と「心境」に影響されているのがわかる。

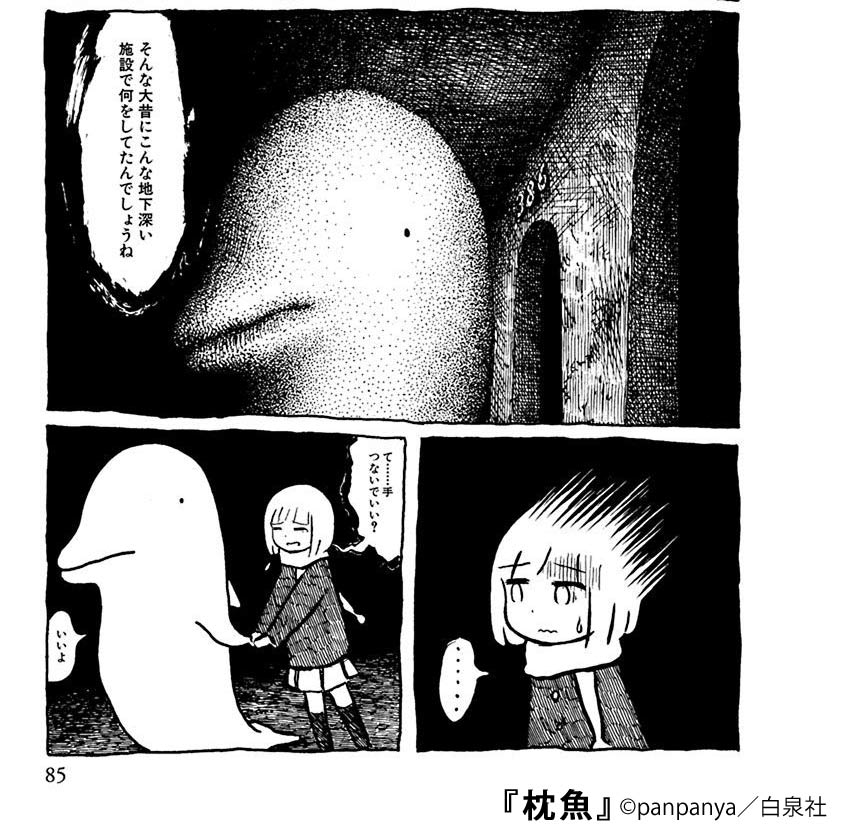

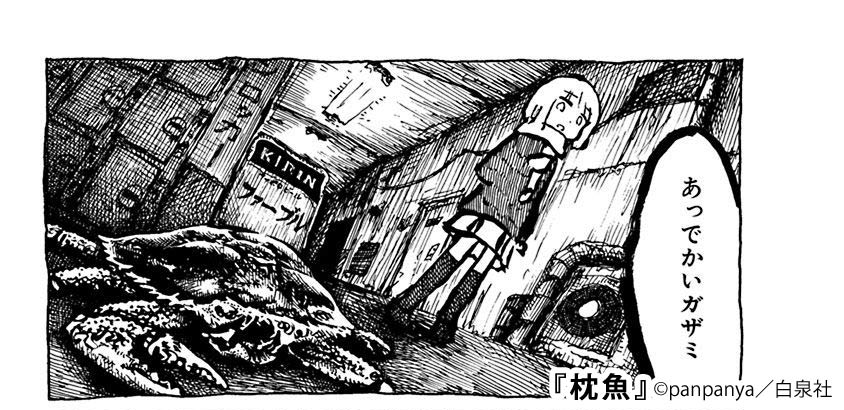

『枕魚』収録作品の一つである「新宿の地下で売っている変わったピザまん」を買いにいく物語・「地下行脚」を見てみよう。

序盤で、主人公が新宿の地上で途方にくれたり、ホッとしている場面では、余白の目立つラフな絵になる。

しかし、主人公が地下に進むにつれて、画面の黒の描きこみは増していく。暗闇と、主人公の感じる恐怖が増していくからだ。

また、地下のシーンは繊密な描写が多い。天井の配線から、壁の傷、地をはう虫の甲羅まで、主人公が用心深くまわりを観察しているからだろう。

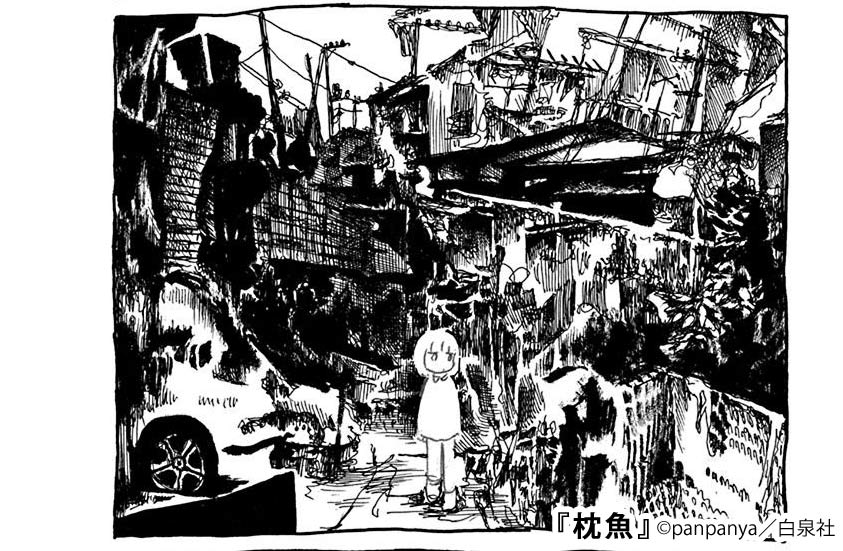

観察する場面で描写が増えるのは、同じく収録作品である「記憶だけが町」も同じだ。作中では、住宅街の壁の模様、ぼんやりとした遠方のビル群などが、繊密に描かれる。主人公ではなく、町並みにスポットライトが当たっているからだ。

「記憶だけが町」は、町を描くために作者が用意した物語なのだろう。

平凡な生活に向けられた、鋭い観察眼

本作の魅力は描写だけではない。「なぜここに、こんなものがあるのか?」というpanpanya先生の鋭い観察眼と、考察も魅力の一つだ。

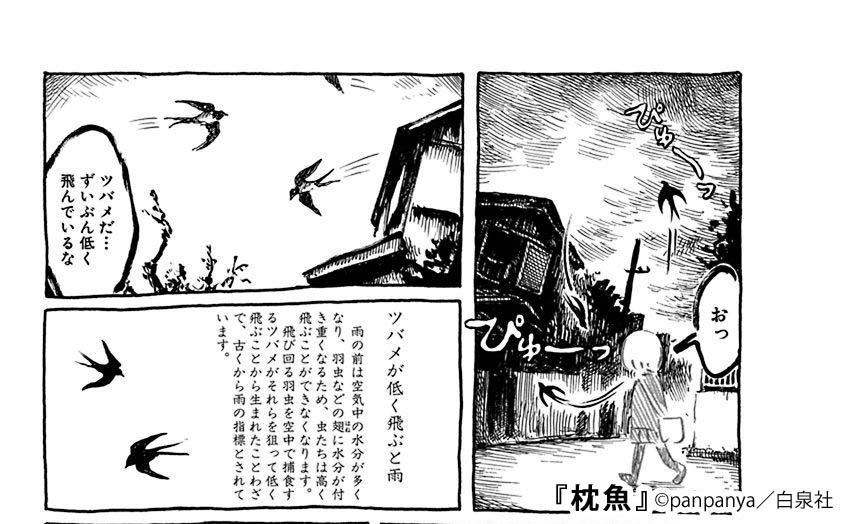

例えば、収録作品「雨の日」は、なんてことない日常の一コマを描いた物語だ。

主人公(中学生か高校生)が、下校中に雨に降られる。雨宿りをしていると、1匹のカエルと出会う。カエルと共に主人公が自宅に帰るまでが描かれる、というストーリーである。

序盤では、土砂降りになる前の、たくさんの「雨の予兆」が描写されている。

「賢い主婦が、洗濯物を取り込んでいる」

「気の早いかたつむりが、木陰に隠れていく」

「乾燥わかめを撒いている人を見つける(乾燥わかめは水分を吸うため、湿気対策になるらしい)」

「ツバメが低く飛んでいる」

生活で見落としてしまいそうなことに、スポットライトを当てて、観察する。そして、小さな発見のひとつひとつがどんどんスケッチされていく。

「雨の日」の他にも、

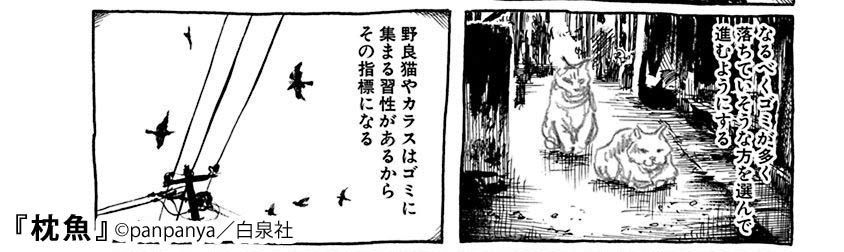

ポイ捨てされたゴミは、どんな場所に落ちているのか。(収録作品「ゴミの呼び声」)

街路樹は、1本の道あたりに何本生えているのか。(収録作品「街路樹のあとさき」)

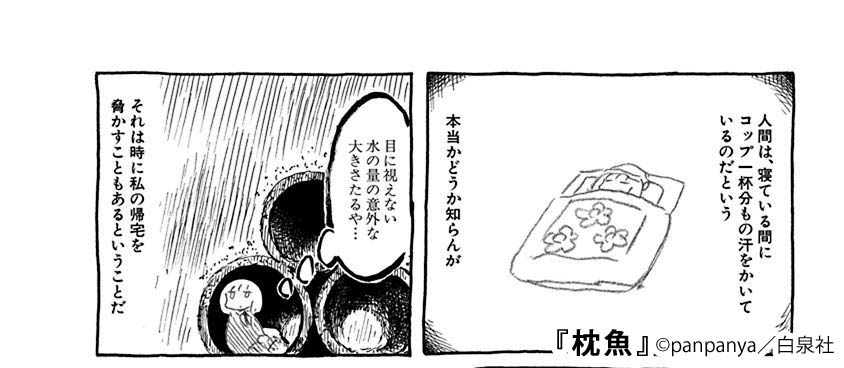

身の回りには、どんな種類の枕があるのか。(収録作品「枕魚」)

このような、普通の生活の中で浮かぶ素朴な疑問を、panpanya先生は丁寧に考えていく。物語を読んでいくと、夏休みの自由研究を読んでいるような、懐かしい気持ちになるのだ。

繊密な風景画に目を奪われがちだが、その絵の裏には、主人公の心情、そして日常生活に向けられる作者の目線が練りこまれている。

panpanya作品を通して、別視点から日常生活を覗いてみるのもいいのかもしれない。

『枕魚/panpanya 白泉社』