小学生のころは、「学校」が世界のすべてだった。足の速さが、そのままクラス内での序列になる。お腹が痛くても、トイレに行けばからかわれるから我慢するしかない。給食に嫌いなメニューが出てくる日は、登校する前から憂鬱に。

今にして思えば、どうしてあんなに視野が狭かったんだろうと笑ってしまうかもしれない。けれど、あのときの私たちは本気で悩んでいたのだ。

『おおきなのっぽの、』の主人公、古戸蛍(ふるど・ほたる)もそのひとり。彼女の悩みは、小学4年生にして170cmに達している、高すぎる身長についてだった。

おおきなのっぽの古戸蛍(「けい」ではなく「ほたる」です)

『おおきなのっぽの、』は、クラスメイトたちより一回りも二回りも大きな小学生・蛍と、その家族や友達とのあたたかな日々を描く日常4コマ漫画。彼女が赤いランドセルを背負っている姿を見ると、何かいけないものを見てしまった気分になる。

将来はバレーボール選手か、はたまたモデルか。しかし、少なくとも小学校生活においては、その恵まれた身長を活かせているとは言い難い。

まず、体力はそれなりにあるものの、運動神経はゼロ。ドッジボールではむしろ格好の的になってしまう。

かといって、モデルのようにスラリとした体型というわけでもない。くびれもないし、胸もない。さらにいえばファッションセンスもなく、いつも野暮ったいセーターやTシャツを着ている。

それよりも深刻なのが、気の小ささだ。歩くときはいつも猫背気味で、ささいなことですぐ涙目になる。ちょっとおとなしい小学4年生と考えれば別に普通なのだが、なまじ体が大きいぶん、余計に頼りなさげに見えてしまう。

そんな蛍も、小学校に入学したばかりのころはクラスメイトたちと同じくらいの背丈で、今と違って活発な性格の女の子だった。

小学3年生あたりから、急激に背が伸び始めたらしい。昔は周りを気にせずに走り回っていたのが、大きくなるにつれて好奇の目にさらされるようになり、萎縮してしまったのかもしれない。

みんな悩んで、大きくなって

背が高い女子生徒を見つけて「やーいこのデカ女」とからかうようなキャラクターは、本作にはひとりもいない。それどころか、早く大人になりたいこの年ごろの子どもたちにとって、蛍は憧れの対象ですらある。

にも関わらず、「これ以上大きくなりたくない」と蛍はしきりに言う。悪意があろうとなかろうと、注目されること自体が彼女には堪えられない。

どうして自分だけこんなに大きくなってしまったのか、不公平だと神様を恨む蛍。だが、悩みを抱えている生徒は蛍だけではない。

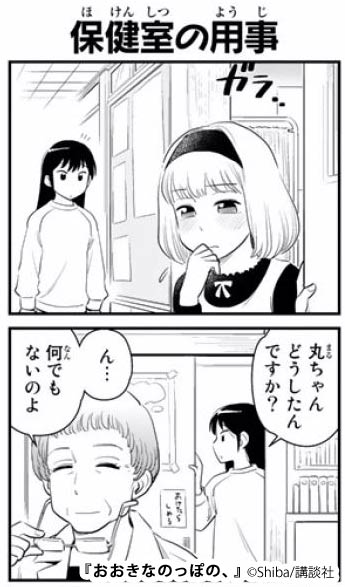

例えば、クラスメイトの丸森真理(まるもり・まり)が、顔を赤らめて保健室から出てくるシーン。何を暗示しているか、いちいち解説するのは無粋だろう。この場面に限らず、作者の柴先生は最小限のセリフと絵で状況を説明するのが本当にうまいと思う。

ここで蛍がピンときていないことから、彼女の体にはまだ「そのとき」が訪れていないのが伺える。身長は蛍のほうがはるかに高いが、「女性」としては真理が先に大人の階段を上っているようだ。

また、恋愛に関しても蛍は疎い。男子生徒の赤井衛(あかい・まもる)が自分に淡い恋心を抱いていることにも、まったく気付く様子がない。

一般的に、小学生の間は女子のほうが男子よりも精神年齢が高いとよく言われるが、蛍はむしろ実年齢より幼いところがある。不用意にスキンシップを取ったり、「赤井君の事好きだよ(友達として)」と無邪気に言ったりしては、思春期男子の心をもてあそぶ。赤井の苦悶の日々は続く。

人生の中で、最も多感な時期。悩みが何もない小学生なんているわけがない。蛍の場合、それがたまたま「身長」という分かりやすい形だっただけだ。

単行本1巻のあとがきによると、『おおきなのっぽの、』は作者が実際に見た光景から生まれたらしい。友達の後ろを猫背でついていく、一際のっぽな小学生女子。

本作は全2巻で完結しているが、蛍も、モデルとなった女の子も、この世界のどこかで今もまだ成長し続けているだろう。あなたが小学生のころ、何を考え、何に悩んでいたか、本作を読みながら思い出してみてほしい。