「ありのままの自分」を受け入れたい若者たちの物語

「自己肯定感」という言葉をTwitterなどで目にすることが多い。

というのはつまり、自分がそういうタイムラインを作っているということではあるのだが、書店の自己啓発本コーナーなどでもよく見かける言葉であるし、関心を持つ人が増えていることは事実だろう。

ありのままの自分を認めることに、程度の差はあれど、何らかの違和感を抱いている人が、少なからずいる。

今回紹介するのは、そんな人たちの、そんな人たちに向けたエールのような漫画だ。

『着たい服がある』の主人公・小林マミは、子どもの頃から志していた小学校教師になる予定の大学4年生。両親の離婚を経験し、母子家庭で姉妹の長女として育ったマミは「真面目なしっかり者」と評価され、母からも「自慢の娘」と言われている。

長身で細身な容姿は、友人やアルバイト先の後輩からはもっぱら「カッコいい」という言葉でもてはやされる。

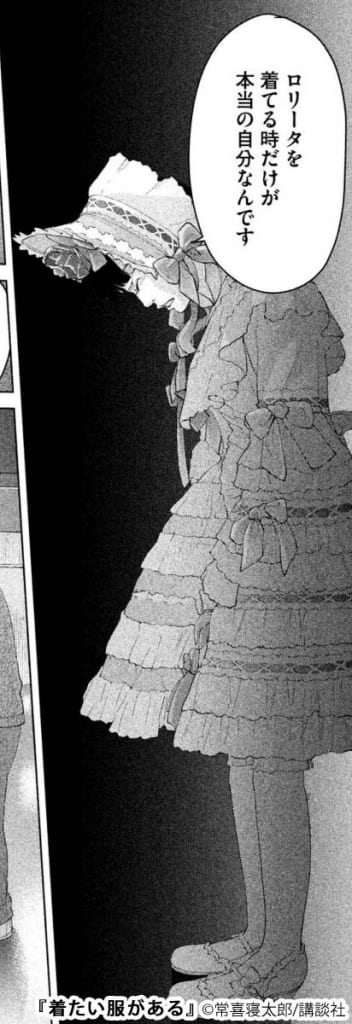

そんなマミが抱えていた秘密が、ロリータファッションへの強い憧れだった。

バイト先のカフェに新しくスタッフとして入った同年代の男子・小澤が、奇抜な私服を堂々と着ている姿に触発され、さらに個性的なロリータ服仲間・カヤとの出会いも手伝って、マミは少しずつ、自分の「ロリータ服を着たい」という気持ちに正直になることに挑み始める。

周囲の目や言葉、それによってマミ自身が自分にかけていた「かわいい格好が似合わない」という呪いを解くために奮闘していく物語だ。

スマートじゃない等身大の葛藤を、えぐるように描く

著者の初連載作品である本作は、率直に言って、綺麗にまとまった、万人が読みやすいタイプの作品ではない。「愚直」「不器用」といった形容が似合う漫画だと思う。

でも、それだけに、「等身大」という言葉がここまで似合う漫画もあまりないとも思う。

「教職を目指す大学4年生」ということで、作中ではマミが教育実習や介護体験に挑み、そこでもさまざまな課題に出会い、「好きなものがある」ことに力をもらいながらそれらを乗り越えていく過程が描かれる。

短い間にマミが経験する出来事と、それによって起こった変化が地道に辿られていく様子は、決してスマートではない。

でも、実際に生身の人間がもがきながら一歩ずつ成長していく過程がスマートなわけはないのだ。だからこそ、その描写は生々しく読む者の胸に迫る。

そして、本作のメインキャラクター陣には、器用な人がいない。

マミに助言を与える立場として登場する小澤やカヤも、マミの家族も、決して強くて完璧な人間ではなく、それぞれが自分自身の気持ちと不器用に向き合っている。

カッコよく見える人も、何の悩みもなさそうに見える人も、みんながいろんなことに悩み、迷いながら、それぞれのやり方で前に進もうとする。

他人の悩みや苦しみに敏感であることは良いばかりではないが、「何の悩みもなさそうなあの人も苦しんでいるのかもしれない」という想像力は、私は必要なものであると思う。

それを自然に感じられるのも、この作品の特徴の一つだ。

「好き」に依存せず、成長の糧に。ファッションは一例にすぎない

本作はロリータファッションを中心とする「着たい服」を重要なモチーフとしている。

服飾品の描写はとても緻密だし、ロリータ系ファッション誌の協力を得ているところも含め、「服」に対する愛情を強く感じる。

でも、その一方で、この作品で描かれているのはもっともっと普遍的で、でも大勢からは見過ごされてしまいがちな悩みや痛みだ。

好きなものが傍らにある時の自分しか、自分じゃないような気がする。

好きなものをまとっている時しか、「本当の自分」を出せないような気がする。

よく知らない人に自分の「聖域」を土足で踏み荒らされるのがイヤで、好きなもののことを好きだと堂々と言えないでいる。

これらの感覚は、ファッションに限らず、何かが好きで、それを心のよりどころにしている人の多くが共感できるものであり、それは冒頭で述べた「自己肯定感」について違和感を抱く層にも重なるものではないかと思う。

本作の大きなテーマは、そうした、「大勢から理解はされなくても自分の好きなものがある」人間が、それに依存するのではなく、それを支えに自分の心を育てていくことだ。

大好きなものの存在が、自分を肯定するきっかけをくれることがある。

きっかけを活かすには勇気が要るかもしれないけれど、その勇気を出すことができれば、少しずつでも、自分の心を育てていける、変えていけるかもしれない。

そんなことを信じさせてくれる、優しい漫画であると思う。